1. Mis padres y mi infancia

Mis padres, Octaviano y Clara, los

Mis padres, Octaviano y Clara, los  dos de san Luís Potosí, se casaron en 1848 y tuvieron doce hijos: ocho varones y cuatro mujeres. Yo fui la séptima, y ya desde mi nacimiento la mano del Señor estuvo sobre mí, pues al tercer mes de embarazo mi madre cayó enferma. Debían elegir: o curaban a mi madre y moría yo, o viceversa. Mi padre optó por curar a mi madre para que mis hermanos no quedaran huérfanos. Comenzó el tratamiento y sin explicárselo los médicos, mi madre recobró la salud y fui salvada. Por ese motivo mi padre se empeñó en que debía llamarme Concepción, ya que todos querían que fuera Guadalupe. Y miren ustedes lo que son las cosas: nací el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1862. Cosas de Dios. Así que ya desde antes de nacer, el Señor se estaba ocupando de mí.

dos de san Luís Potosí, se casaron en 1848 y tuvieron doce hijos: ocho varones y cuatro mujeres. Yo fui la séptima, y ya desde mi nacimiento la mano del Señor estuvo sobre mí, pues al tercer mes de embarazo mi madre cayó enferma. Debían elegir: o curaban a mi madre y moría yo, o viceversa. Mi padre optó por curar a mi madre para que mis hermanos no quedaran huérfanos. Comenzó el tratamiento y sin explicárselo los médicos, mi madre recobró la salud y fui salvada. Por ese motivo mi padre se empeñó en que debía llamarme Concepción, ya que todos querían que fuera Guadalupe. Y miren ustedes lo que son las cosas: nací el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1862. Cosas de Dios. Así que ya desde antes de nacer, el Señor se estaba ocupando de mí.

Desde siempre tuve inclinación a escribir, siempre tuve esta maña, poco a poco comencé a experimentar que era indispensable para mi alma vaciarse en el papel. Cuando me apretaba el amor, el papel era mi confidente. A lo largo de mi vida esta inclinación aumentó y desde que me acuerdo hasta mi muerte, el vaciarme escribiendo constituía el desahogo de mi alma. Muchas veces, el Señor me lo exigía, cuando la flojera pedía paso.

Pasé mi niñez en el seno de mi familia. Era una chiquilla traviesa, juguetona y alegre, y me encantaba pasarme largas horas tocando el piano o jugando con mis hermanos. Eso sí: no me gustaba jugar a las muñecas, ni saltar a la cuerda. Me encantaba jugar a ser monja y los domingos me los pasaba jugando a “decir misa” u organizando procesiones. Cosas de críos.

Mi madre nos enseñó los quehaceres de la casa, desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años ya llevaba yo el gasto de la casa, y en las haciendas nos enseñaban desde ordeñar las vacas hasta hacer pan. Sabía remendar y coser lo que fuera. Tenía mucho cuidado mamá de no vernos ociosas. Esta era la formación de la mujer de entonces.

Mi madre nos enseñó los quehaceres de la casa, desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años ya llevaba yo el gasto de la casa, y en las haciendas nos enseñaban desde ordeñar las vacas hasta hacer pan. Sabía remendar y coser lo que fuera. Tenía mucho cuidado mamá de no vernos ociosas. Esta era la formación de la mujer de entonces.

Ni a papá ni a mamá les gustaban las melindres; así que ya a los seis años me subieron a caballo sola, y la primera vez se espantó sobre parado y me caí. Acto seguido, sin hacer caso a mis lágrimas mi padre me volvió a montar, después de haberme dado un vaso de agua. Así le perdí el miedo a los caballos.

¡Cuánto cuidado pusieron en enseñarnos la doctrina, las oraciones y el bien! Con frecuencia mi madre leía en voz alta el Año Cristiano y yo quedaba absorta en esas meditaciones. Cuando podía nos llevaba a visitar el Santísimo y me enseñó a tener un amor grandísimo a la Santísima Virgen: ella me enseñó a invocarla y a amarla con todo mi corazón. Muy temprano sembró en mi alma la semilla de la devoción.

Me encantaba confesarme y siempre lo hacía con lo mismo: me enojaba con mis hermanos, peleaba con ellos, desobedecía a mis padres, me cogía el dulce o la fruta y decía mentiras. Fatal en temporadas. Luego me componía y otra vez a ofender a mi Jesús. Así era yo.

Recibí la comunión exactamente a los 10 años, el 8 de diciembre de 1872. Desde entonces, mi amor a la eucaristía crecía y crecía. Cuando ya tuve 15 años, mi confesor me permitía comulgar cuatro o cinco veces por semana y poco después, diariamente. Y es que en aquellos tiempos eso no se estilaba.

Desde niña tuve una inclinación profunda hacia la pureza, tanto que esto se convertiría en un punto capital en mi vida. Dios me dio una gracia incomparable de que siempre me chocaba y repugnaba lo menos recto. A lo largo de mi vida sufría mucho cuando veía que algo estaba torcido, oculto, misterioso, de mentira o engaño. Siempre que oía algo menos puro mi corazón temblaba y me retiraba. Ese instinto de huir lo sentía sin darme cuenta, de manera imperiosa e irresistible. No cabe duda que era un don especial del Espíritu Santo, fuente de toda pureza, pues iba a ser la cruz de Jesús.

2. Mi boda con Pancho y mi matrimonio

Ya desde los trece años, como era costumbre, comienzo a asistir a los bailes: era lo que se acostumbraba en la sociedad potosina. Sin embargo en esos divertimentos no me sentía en mi centro, pero había que ir… ¡Ni modo! Aun así me agradaba gustar y tener muchos señores que me iban a sacar a bailar: ¡mi carnet de baile estaba siempre lleno, por Dios! ¡Qué vergüenza! No sé por qué les caía en gracia. Sería por boba.

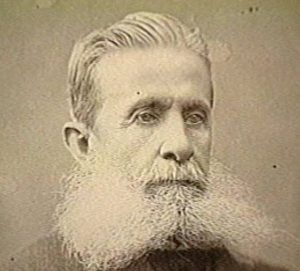

Y en uno de ellos conocí al que iba a ser mi marido nueve años después: Francisco Armida. Yo nunca había oído hablar de amores y voy oyendo que me dice que sufría si yo no lo quería. Que sería muy desgraciado si yo no le correspondía y cosas por el estilo que me dejaron de una pieza. Yo no me creía capaz de inspirar cariño y se me hizo tan raro que sufriera Pancho si yo no lo quería que le dije que no sufriera por tan poco. Comenzó un noviazgo de 9 años.

Francisco Armida. Yo nunca había oído hablar de amores y voy oyendo que me dice que sufría si yo no lo quería. Que sería muy desgraciado si yo no le correspondía y cosas por el estilo que me dejaron de una pieza. Yo no me creía capaz de inspirar cariño y se me hizo tan raro que sufriera Pancho si yo no lo quería que le dije que no sufriera por tan poco. Comenzó un noviazgo de 9 años.

Jamás el noviazgo supuso para mí un obstáculo para ser más y más de Dios: ¡se me hacía tan fácil juntar las dos cosas…! Así que nos casamos en 1884. Con Pancho estuve casada 17 años y tuvimos nueve hijos. Siguiendo los pasos de mis padres… Pancho fue un hombre bueno y respetuoso, amante de sus hijos y muchos sacerdotes me dijeron que Dios lo había escogido excepcionalmente pues sus virtudes eran firmes y crecientes. Era muy correcto en el vestir, muy fino en su trato, muy obsequioso conmigo, un hombre de hogar, muy sencillo, respetuoso y delicado. ¡Qué suerte tuve! ¡Cómo me bendijo Dios con él!

Jamás el noviazgo supuso para mí un obstáculo para ser más y más de Dios: ¡se me hacía tan fácil juntar las dos cosas…! Así que nos casamos en 1884. Con Pancho estuve casada 17 años y tuvimos nueve hijos. Siguiendo los pasos de mis padres… Pancho fue un hombre bueno y respetuoso, amante de sus hijos y muchos sacerdotes me dijeron que Dios lo había escogido excepcionalmente pues sus virtudes eran firmes y crecientes. Era muy correcto en el vestir, muy fino en su trato, muy obsequioso conmigo, un hombre de hogar, muy sencillo, respetuoso y delicado. ¡Qué suerte tuve! ¡Cómo me bendijo Dios con él!

Nunca el ser esposa y madre me impidió la vida espiritual, antes bien, parece ser que cuando contaba ya con año y medio de casada, comenzó el Señor a llamarme con más insistencia a la perfección. ¡Quién lo creyera!. Desde entonces con más claridad vino Jesús a mí y vi claro y comencé a llorar y a sentir a Jesús, a desear la perfección.

Fui muy feliz con él y cuando quedé viuda en 1901 creí que el mundo se me venía encima. ¡Cuánto le echaba de menos! ¡Sola y con nueve hijos! Entré en una oscuridad tremenda de la que no veía la salida, pues “coincidió” con que el Señor también se me escondió. Así que me encontré en una doble y terrible soledad: la de Jesús y la de Pancho. Comprendí que me vida era de fe y el abandono a la voluntad de Dios fue mi pan de cada día. Sumergida en un mar de dolor, no tenía tregua ni de día ni de noche; por todos lados y en todos los sentidos sufría amargamente. No tenía nada: solo un corazón despedazado.

3 Mis experiencias con Jesús

Poco después de contraer matrimonio comencé a tener experiencias muy fuertes de Jesús, siendo la más fuerte de aquella época la que se dio en 1889, cuando asistí a mis primeros ejercicios espirituales. Es aquí cuando el Señor me indica la misión que me tiene encomendada. Y fue, lo recuerdo perfectamente, un día en que me dispuse con toda mi alma a lo que Dios quisiera de mí, escuché claro, en el fondo de mi alma, sin poderlo dudar estas palabras que me asombraron:

— Tu misión es salvar almas…

Yo no entendí cómo podía ser esto… ¡me pareció tan raro y tan imposible…! ¡Pero si apenas puedo con mi alma! Pero en fin, sea. Esa será mi misión. A ello me dediqué sin saber cómo empezar.

Un día fui a comprar un crucifijo, pero en la tienda solo me mostraban varios, pero sin cruz. Yo me gocé en ello y luego me dije: Así, así, porque yo quiero ser su cruz. Yo soy la Cruz de Jesús. Y desde ese día de 1891, así me llamé, y así me llamaba Jesús: Cruz de Jesús. Ése era el nombre que Él me puso, en el cual estaba contenido, mi misión en este mundo.

Yo veía en las haciendas de la familia cómo marcaban los animales como signo de pertenencia. ¿Por qué no marcar mi pecho, a sangre y fuego, con el nombre de mi dueño?. Así pensaba yo. Así que un día, el 14 de enero de 1894 se me ocurrió hacer lo mismo… Marqué mi pecho con el JHS: monograma del nombre de Jesús. Sólo el amor me impulsó a ello, y sólo el amor movía mi brazo en semejante operación. Nada había en mi pecho más que amor. Cuando lo hice caí rostro a tierra y no salían de mis labios otras palabras que estas:

— ¡Jesús, salvador de los hombres, sálvalos!…¡sálvalos!; ¡Jesús, salvador de los hombres, sálvalos!…¡sálvalos!…

No podía decir otra cosa… En ese día no sólo mi pecho quedó marcado para siempre, sino que mi vida toda quedaría también marcada. Yo no lo supe en ese momento, pues sólo el amor salía por todos los poros de mi piel, pero más tarde el Señor me hizo ver que las Obras de la Cruz habían nacido en este bendito 14 de enero de 1894.

Unos días más tarde, el 23 de enero de ese año, hice la entrega total a Jesús. Y es que sentía el imperioso deseo de Jesús de que fuera toda suya. Le di completamente, sin ningún resquicio, mi voluntad, muriendo totalmente a mí misma. A partir de ese momento sólo Él y sus deseos iban a mover mi corazón. Nunca más yo: sólo Él.

Mi vida interior con Jesús se intensificaba descubriendo que me estaba llevando por caminos que ni siquiera sabía que existían. Gracias a la ayuda de mi director espiritual no iba caminando a ciegas. A finales de enero de 1894 el Señor quiere que le acompañe en el Huerto de los Olivos. Recuerdo perfectamente el diálogo con Él:

— ¿Qué quieres, Jesús, qué quieres? Dímelo, pero muy claro…

— Quiero que me acompañes en mi oración en el Huerto… Mira, en el camino de la cruz me acompañan muchas almas; en el Calvario, algunas; pero en mi desolación en el huerto, casi ninguna. Las más se duermen. Te quiero allí, junto a mí. En el huerto sufrí un martirio oculto terrible. Tú también lo sufrirás. Allí no había cruz, ni espinas, ni azotes, ni clavos materiales, y sin embargo, todos sus tormentos los experimentó mi corazón. Mi martirio oculto fue mil veces peor que el visible de la cruz. Así será el tuyo.

Después de unos días de este hecho, estando en la Iglesia de la Compañía, en San Luís Potosí, tuve una visión: Vi un gran fuego como de rayo de luz casi blanca. En el centro de esa luz, una paloma blanquísima con las alas extendidas y debajo de ella vi una cruz grande, muy grande, con un corazón en el centro; tenía ese corazón espinas agudísimas que lo rodeaban penetrándolo. Había una lanza, cuya punta penetraba el corazón y hacía brotar sangre que escurría sobre la cruz. El corazón era vivo, humano, de carne, pero glorificado. Estaba rodeado de fuego, cuyas llamas subían moviéndose con violencia, cubriendo y descubriendo una cruz chiquita que salía del corazón. Era la Cruz del Apostolado, el emblema, como supe después por parte del Señor, de la Espiritualidad de la Cruz.

Después de unos días de este hecho, estando en la Iglesia de la Compañía, en San Luís Potosí, tuve una visión: Vi un gran fuego como de rayo de luz casi blanca. En el centro de esa luz, una paloma blanquísima con las alas extendidas y debajo de ella vi una cruz grande, muy grande, con un corazón en el centro; tenía ese corazón espinas agudísimas que lo rodeaban penetrándolo. Había una lanza, cuya punta penetraba el corazón y hacía brotar sangre que escurría sobre la cruz. El corazón era vivo, humano, de carne, pero glorificado. Estaba rodeado de fuego, cuyas llamas subían moviéndose con violencia, cubriendo y descubriendo una cruz chiquita que salía del corazón. Era la Cruz del Apostolado, el emblema, como supe después por parte del Señor, de la Espiritualidad de la Cruz.

En esta querida Cruz estaba contenida la espiritualidad que el Señor quería que viviera y que transmitiera. Esta Cruz era la clave de lo que el Señor nos quería decir y repetidamente el Señor me llevaba a ella, explicándome todos sus secretos. Había que transformar, por el amor, el dolor que conlleva toda existencia humana para que, en unión con Jesús, ese sufrimiento fuera salvífico.

Sentía un fuego en mi corazón que me devoraba por comunicar este mensaje y ansiaba compartirlo. Así nacieron, desde aquí, las Obras de la Cruz: el Apostolado de la Cruz, en 1894, (para todos los católicos: laicos, religiosos, sacerdotes…); las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, en 1897, (religiosas contemplativas), el Oasis de Jesús, como Él me decía, porque ahí descansaría su Corazón; la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, en 1909, (solo para laicos, ligados especialmente al Oasis); la Liga Apostólica, en 1913, que hoy se conoce como la Fraternidad de Cristo Sacerdote (solo para sacerdotes y obispos). Pero faltaba una: una congregación para hombres que fueran los apóstoles de la Cruz: los Misioneros del Espíritu Santo, el Oasis de hombres, que nacerá en 1914. Las cinco obras, aunque formadas por diferentes tipos de personas, tienen en común el vivir al máximo el ideal de la Espiritualidad de la Cruz. ¡No sé cómo el Señor se ha valido de este pobre caño que soy yo para derramar sus gracias!.

El Señor me iba llevado por “las locuras de la cruz”. Cada vez más quería que me desprendiera de mí misma, de que mi yo no fuera, ni con mucho, en centro de mi vida ni de mí. Y yo, siempre, tan “materialota” queriendo dar un paso más, queriendo llegar a ese más allá que no entendía cómo podía hacerlo. Con que un día voy oyendo que el Señor me va diciendo:

— Si quieres alcanzar ese más allá que buscas y que no encuentras, si quieres llegar a él: déjate hacer. Este es el camino, si esto hacer entrarás en él y subirás por él, aunque no lo entiendas.

¡Dejarme hacer!, ese era el secreto. Puse todo mi empeño en ello. Y ese “dejarme hacer” me traía en una actividad frenética por ser más de Jesús y más para los hombres, pues mi misión era “salvar almas”.

En 1894 me entregué totalmente a Jesús: ese año fue el de mis desposorios con Él: así llaman a esta etapa espiritual los grandes místicos. Fue como una promesa de unión definitiva que se daría tres años después (entonces no lo supe, naturalmente). Se trató de un morir a mí misma para siempre para nacer a una nueva vida: fue una vivencia profunda del misterio Pascual. Por parte de Dios, estos desposorios abren un período de gracias inmensas de desbordamientos de su ternura para conmigo. Trataré de explicar lo que pasó dos años después. El 6 de septiembre de 1896 sentí que pasó una cosa nueva: de pronto sentí en mi interior un lanzamiento suavísimo y a la vez potente y lleno, pero no puedo decir que de mí a Dios o de Dios a mi alma solamente, sino más bien de ambas partes a un mismo tiempo, que se estrechaban, se apretaban, se unían, se encontraban, pero de una manera tan deleitable que yo no tenía idea de semejante efecto. El Señor me estaba preparando para algo más…

En 1894 me entregué totalmente a Jesús: ese año fue el de mis desposorios con Él: así llaman a esta etapa espiritual los grandes místicos. Fue como una promesa de unión definitiva que se daría tres años después (entonces no lo supe, naturalmente). Se trató de un morir a mí misma para siempre para nacer a una nueva vida: fue una vivencia profunda del misterio Pascual. Por parte de Dios, estos desposorios abren un período de gracias inmensas de desbordamientos de su ternura para conmigo. Trataré de explicar lo que pasó dos años después. El 6 de septiembre de 1896 sentí que pasó una cosa nueva: de pronto sentí en mi interior un lanzamiento suavísimo y a la vez potente y lleno, pero no puedo decir que de mí a Dios o de Dios a mi alma solamente, sino más bien de ambas partes a un mismo tiempo, que se estrechaban, se apretaban, se unían, se encontraban, pero de una manera tan deleitable que yo no tenía idea de semejante efecto. El Señor me estaba preparando para algo más…

Sentía la urgencia de Jesús:

— Hija mía, te persigue el Verbo…Quiero unos desposorios muy altos con tu alma…Te falta por llegar a donde quiero que llegues…purifícate…

Me vi arrastrada al misterio de la Santísima Trinidad. Por fin, el 9 de febrero de 1897, después de una preparación intensa por parte de Nuestro Señor, cuando ya tenía 34 años, llevaba doce años de casada y estaba criando a mi séptimo hijo, Jesús me concedió otra gracia inmensa: fue el matrimonio espiritual o unión transformante. Yo lo percibí más que como una gracia como un período de gracias. Comencé a vivir la plenitud de mi bautismo, la plenitud de ser Iglesia de una forma tan dinámica que no me dejaba respiro. El Señor Jesús y yo no habíamos hecho una sola cosa. Se dio, a partir de entonces, una unión estable de voluntades. La divinidad ya jamás se ausentó nunca de mi alma. Éramos Jesús y yo, dos naturalezas en un mismo espíritu y amor.

4.El encuentro con el P. Félix

Ya el P. Félix contó cómo fue nuestro encuentro desde su perspectiva. Te lo voy a contar desde el mío.

Yo nunca había oído hablar de este Padre francés sino hasta el 3 de febrero de 1903, por la tarde. Ya era viuda y vivía con mis hijos en el Distrito Federal. Supe que un padre de la Sociedad de María “de muy buen espíritu” vivía en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y, al saberlo, me entró como un ansia de buscarle y hablarle de las Obras de la Cruz. Al día siguiente, miércoles 4, una fuerza interior me impulsó a ir a esa iglesia; me resistía como pude, pues esa ansia era de llamarme la atención. Sin embargo, crecía y crecía esa “tensión” interior…Tomé un tranvía al centro, pues debía comprar una medicina para uno de mis hijos, y al pasar por el templo de Lourdes, sin saber no cómo ni por qué, me bajé del tranvía… ¿Pero qué estaba haciendo?… ¡esto es de locos!… ¿Por qué me bajé? Una voz interior me impelía con fuerza a confesarme con ése sacerdote francés del que me habían hablado. Varias veces hice el intento de volverme a subir al tranvía…y ¡nada!,… una fuerza interior me paralizaba. Por fin, para quitarme un peso de encima, entré a la iglesia. Toqué el timbre y salió el sacristán quien me aseguró que el P. Félix bajaría a confesarme, y así fue, después de unos momentos bajó un sacerdote desconocido que apenas vi y me arrodillé en el confesionario.

Después de unos instantes vi el fondo de su alma y comencé (¡válgame Dios!) a hablarle de su interior sin yo saber cómo lo sabía (pues nunca lo había visto), pero estando segura de lo que decía. Le dije lo que de él le gustaba a Jesús y qué no le gustaba (pocas cosas, eso sí). Le descubrí todos los pliegues de su alma y le hablé de su letargo espiritual, de cómo quería el Señor verle totalmente entregado en una vida nueva. Entonces sentí un impulso extraordinario de hablarle de las Obras de la Cruz: del Apostolado de la Cruz y de las Religiosas de la Cruz (las únicas obras que existían por entonces). Yo misma me desconocía al ver el fuego que el Señor ponía en mis palabras.

comencé (¡válgame Dios!) a hablarle de su interior sin yo saber cómo lo sabía (pues nunca lo había visto), pero estando segura de lo que decía. Le dije lo que de él le gustaba a Jesús y qué no le gustaba (pocas cosas, eso sí). Le descubrí todos los pliegues de su alma y le hablé de su letargo espiritual, de cómo quería el Señor verle totalmente entregado en una vida nueva. Entonces sentí un impulso extraordinario de hablarle de las Obras de la Cruz: del Apostolado de la Cruz y de las Religiosas de la Cruz (las únicas obras que existían por entonces). Yo misma me desconocía al ver el fuego que el Señor ponía en mis palabras.

![]() Sentí, no sé cómo vi, que en el interior del P. Félix se obraba una reacción, que a través de mis palabras se le mostraba un camino, se le comunicaba una luz. Sentí al P. Félix enamorado de las Obras de la Cruz. Nunca encontré hasta entonces una materia tan dispuesta, una correspondencia tan pronta, una remoción tan activa, un poder de la gracia santificante y purificante tan grande. Vi como al P. Félix lo había tocado Dios. Al oír hablar de las Religiosas de la Cruz, del Oasis de mujeres, el P. Félix me preguntó:

Sentí, no sé cómo vi, que en el interior del P. Félix se obraba una reacción, que a través de mis palabras se le mostraba un camino, se le comunicaba una luz. Sentí al P. Félix enamorado de las Obras de la Cruz. Nunca encontré hasta entonces una materia tan dispuesta, una correspondencia tan pronta, una remoción tan activa, un poder de la gracia santificante y purificante tan grande. Vi como al P. Félix lo había tocado Dios. Al oír hablar de las Religiosas de la Cruz, del Oasis de mujeres, el P. Félix me preguntó:

— Y… ¿hay un Oasis de hombres?

— No, pero lo habrá, le contesté

Esta entrevista duró dos horas y ante mi temor de cansarle, él me dijo:

— A mí no me cansa jamás hablar de Dios…Con gusto estaría todo el día…

Al final, acabamos y nos vimos por la tarde, continuando hablando de las Obras y de la espiritualidad de la Cruz. Total, que el P. Félix se quedó ya para toda la vida enganchado con esta bendita espiritualidad.

5. La gracia central de mi vida

El 14 de febrero de 1897 el Señor me dijo que me prepara especialmente, porque el día de la festividad de la Encarnación del Verbo, el 25 de marzo, me iba a conceder una gracia especialísima, central. Imagínense cuando llegó el 25 de marzo y no pasó nada. Quedé totalmente avergonzada. Pensé que era una ilusa descomunal. ¡Qué vergüenza sentí!. Pero pensando bien las cosas, mi director espiritual me dijo que, en realidad, el Señor no especificó el año. Así que me fui preparando, especialmente, año con año cuando se acercaba dicha fiesta. Hasta que en el año de 1906 el Señor se dejó venir con algo totalmente inimaginable.

El 14 de febrero de 1897 el Señor me dijo que me prepara especialmente, porque el día de la festividad de la Encarnación del Verbo, el 25 de marzo, me iba a conceder una gracia especialísima, central. Imagínense cuando llegó el 25 de marzo y no pasó nada. Quedé totalmente avergonzada. Pensé que era una ilusa descomunal. ¡Qué vergüenza sentí!. Pero pensando bien las cosas, mi director espiritual me dijo que, en realidad, el Señor no especificó el año. Así que me fui preparando, especialmente, año con año cuando se acercaba dicha fiesta. Hasta que en el año de 1906 el Señor se dejó venir con algo totalmente inimaginable.

En los primeros momentos de la misa voy sintiendo la presencia de mi Jesús junto a mí y escuchando su divina voz que me dijo:

— Aquí estoy. Quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de mil modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme.

Sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la comunión, pero como adivinándome, continuó Jesús:

— No es así. De otro modo además me has recibido hoy. Tomo posesión de tu corazón. Me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Solo el pecado podrá alejarme de ti, y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real, digo, sus efectos, porque Yo no puedo mermar… Esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad…Humíllate y agradécela.

— Pero, Señor (me atreví a decirle), ¿qué lo que me habías ofrecido, lo que me habías pedido, no eran unos desposorios?

— Esos ya pasaron. Esta gracia es infinitamente mayor.

— ¿Es el matrimonio espiritual, mi Jesús?, continué…

— Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior. Pero encarnar, vivir y crecer en tu alma, sin salir de ella jamás; poseerte yo y poseerme tú como en una misma sustancia, no dándome tú la vida, sin embargo, sino Yo a tu alma, es una compenetración que no puedes entender. Esta es la gracia de las gracias. Esta es una unión mística muy grande y elevada, la más grande que pueda existir, y no es de otro modo la del cielo, salvo que entonces se descorre el velo de la Divinidad; pero como la Divinidad no se aparta de mí, la unión, la estrechez de la NADA con el TODO es lo mismo.

Y sentía yo de veras una unión con Él viva y palpitante en mi alma, con los efectos que deja la comunión, pero más intensos. Y le dije:

— ¡Ah, mi Señor, si será todo imaginación y mentira!

— Por los efectos posteriores lo conocerás… ¡Qué fidelidad exijo de ti! ¡Llevarme siempre con presencia real, efectiva en tu alma! ¡Oh qué gracias de predilección! Contigo he derrochado mis gracias porque en tu alma he tenido un fin. Ámame, imítame, no te apartes de mí. Esta clase de unión es muy honda, es muy íntima, y si tu alma es fiel, será eterna. Yo te doy una nueva vida. Aspírala. Es de pureza, es santa, es la vida de tu Jesús, es Él mismo, que es la Vida, tu Verbo, que desde toda la eternidad te amaba y te preparaba este día.

Sentí el espíritu lleno de fresco, de paz, de una delicia infinita. ¿Sería cierto?. Mis lágrimas  corrían y me parecía imposible semejante dignación. ¡Qué haría para corresponder!…Le pedía a María que le diera gracias por mí e imitándola decía: «¡He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra!» Y me ofrecí al Verbo como pago de semejante beneficio, que me aplastaba, que no de dejaba respiración, diré, queriéndome esconder hasta de Jesús…Sentía como nacer en mí una nueva vida, un total abandono, un desprendimiento de los creado, un AMOR INMENSO…

corrían y me parecía imposible semejante dignación. ¡Qué haría para corresponder!…Le pedía a María que le diera gracias por mí e imitándola decía: «¡He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra!» Y me ofrecí al Verbo como pago de semejante beneficio, que me aplastaba, que no de dejaba respiración, diré, queriéndome esconder hasta de Jesús…Sentía como nacer en mí una nueva vida, un total abandono, un desprendimiento de los creado, un AMOR INMENSO…

¿Cómo explicar esta gracia especialísima? Me atrevería a decir que fue una gracia de “posesión mutua”, de compenetración absoluta, que ni yo puedo entender. Jesús vivía ya en mí y yo me perdía en Él, poseyéndole al poseerme Él. Era absorberme en Él y perderme en Él, obrando siempre con un fin de amor. Era como un apretamiento con Jesús, pero doloroso; como un envolvimiento divino; era si como Jesús estuviera ya como incrustado en mi alma; era como un amalgamarme con Jesús, como ser una misma sustancia su corazón y el mío. Quiero decir con estos ejemplos que esta unión con el Verbo no era puramente sicológica o moral, sino que llegaba al ser mismo de Jesús y al mío…Era como un empapamiento divino.

6. Mi paso a la casa del Padre

En 1936, cuando desde hace años era ya era mi director espiritual Mons. Luís María Martínez, fui a Morelia a hacer los que yo creía iban a ser mis últimos ejercicios espirituales. A finales de ese mismo año ya me sentía muy mal y caí en cama para ya no volver a levantarme. De hecho el último día que escribí algo en “mis papeles, fue, precisamente el 8 de diciembre de ese año: justamente a los 74 años de haber nacido.

Un montón de complicaciones físicas comenzaron a sucederse, una tras otra; la calentura y la tos no me dejaban ni comer ni dormir. Llegó un momento que ni la cama podía soportar y me sentaron en un sillón con cojines: al menos desde ahí podía “arrastrarme” para estar con mi Jesús, que lo tenía en un cuarto contiguo: nada más que podía ofrecerle mi impotencia. Todo lo ofrecía por los sacerdotes, los sacerdotes queridos de Jesús…

Quiso el Señor que sintiera, salvando las proporciones, el mismo abandono que Él sintió de su Padre justamente antes de morir y yo sentía en esos últimos días como si mi Jesús y yo jamás nos hubiéramos conocido: ¡qué abandono tan terrible, qué soledad!

En uno de los momentos finales de mi agonía, como me faltaba el aire, dos de mis hijos me sostenían como en cruz para que pudiera respirar y oí cómo Mons. Martínez (que no me dejó en esos días un solo instante) me decía:

— «Conchita, aunque usted no lo sienta, Jesús está en su corazón amándola como nunca….Ofrézcase una vez más como víctima…Ofrezca su vida por sus hijas, por la Iglesia, por los sacerdotes»

Yo sólo pude mirarle y con mis ojos asentir…Por fin, expiré. Pasaban 20 minutos de la media noche del día 3 de marzo de 1937.

Las hermanas religiosas de la cruz que estaban cuidándome me amortajaron y me vistieron con el hábito de las Religiosas de la Cruz, pues el Papa San Pío X, en su día, me concedió esa gracia.